Descubrí aquel lugar como se descubren siempre los lugares especiales, aburrido y con una larga espera por delante, en plena decisión aplazada entre ir a clase o aprovechar el buen tiempo de un invierno tan amable. Quizá fuera la época más solitaria de toda mi existencia, aún corta hasta entonces, pero también la etapa en la que más cerca estuve de mi mismo. Quizá por eso necesitaba un lugar tranquilo en el que reunirme con mis reflexiones y mis lecturas, para discutir cada una de mis inquietudes y darles forma. Se trataba de un simple banco en un rincón alejado del Parque del Oeste, cerca de los edificios oficiales de la Universidad, y lejos por tanto del tránsito de los demás estudiantes. Un banco cercano a una de aquellas brechas terribles que la carretera hace en la espesura controlada de los grandes parques, pero lo suficientemente parapetado del ruido como para facilitarme la ilusión de estar realmente lejos del bullicio urbano. Allí me acompañaban simplemente Benedetti, Orwell, Bradbury, Galeano, Poe, José Hierro o Ángel González. Bueno, de vez en cuando, por qué no, también unos apuntes, algún libro de fotografía o un simple cuaderno en el que soltar algunos de los residuos de aquella mezcla casi tangible de inquietudes ya no tan juveniles.

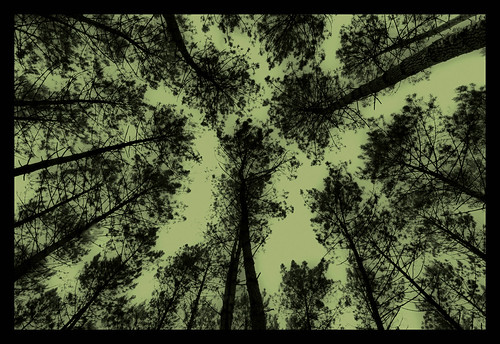

Con el paso del tiempo recuerdo mucho mejor que entonces otros acompañantes imprescindibles, capaces de modelar sutilmente los pensamientos, o de convertir en potables algunos de aquellos versos inflamados de inconformismo. Se trataba de los verdaderos habitantes de aquella zona del parque, los árboles, sus hojas derretidas por el tiempo caídas ante mis pies, los susurros de las ramas, los pájaros dueños de sus copas y sus nudos repletos de tiempo. Entonces no lo tomaba tan en cuenta, convencido de que lo importante de aquella actitud contempladora era lo que sucedía en mi mente, conformando quién sabe qué cuarteto o teoría filosófica. Pero lo que más hacía en aquellas horas muertas en aquel oscuro recodo del Parque del Oeste era mirar las caprichosas formas imposibles de los árboles. Sus escorzos, sus gestos caprichosos, significaban todo lo contrario a la razón, a la necesidad autoimpuesta de controlar y poner en palabras o hipótesis cada una de las realidades de la vida. Su liviano mecer ante el viento significaba la libertad real, imposible de convertir en una demostración científica o en un simple verbo. Y sin embargo yo seguía embotado, explicándome la imposible técnica de Huidobro o preguntándome por la verdadera historia de un perseguido Philip K. Dick. Denostando la teoría psicoanalítica o lamentándome por la desesperante degradación del bipartidismo en España. Y lo que realmente hacía en aquel lugar especial, en aquel remoto lugar de la geografía urbana, estaba bien lejos del relativismo de la razón. Y por eso, cuando acudía a aquellas eternas clases de teoría en la Facultad acuciado por la cercanía de los exámenes o la obligatoriedad de la asistencia a unas prácticas, sin darme cuenta, los dibujaba en las desgastadas mesas del aula. Árboles, infinitas representaciones de árboles repletos de cientos de pequeñas hojas de grafito que iban construyendo ante mi lo que anhelaba de aquel mundo al que acabaría volviendo al día siguiente sin falta, acompañado por un libro de Neruda o Blas de Otero, de Lovecraft o de García Márquez, realmente para contemplarles a ellos...

No hay comentarios:

Publicar un comentario